いよいよ冬が本格化・・・

北国では平地にも雪が積もり、南の地域でも初氷という言葉が聞こえてくる頃、二十四節気では大雪の時期を迎えます。

もしかしたら、大雪という文字を見るだけで、雪国に暮らす方はあまりいい気持はしないかもしれません。

あまり雪が降らない地域に住む方にしたら、たまに見る雪は珍しいものでしょうし、ウインタースポーツをする方は大歓迎かと思います。

でも、そこで暮らす人からすれば、必要なところにだけ降ってくれたらいいのに・・・と、雪は意外と邪魔なものだったりもするんです。

おっと!!

このままだと話題がそれてしまいそうなので、元に戻します。

大雪は、二十四節気において二十一番目の節気です。

今回は、その意味や季節を、こよみ便覧と七十二候の言葉を借りてみていきたいと思います。

今年(2023年)の大雪の日(期間)も記載していますので、気になったなら最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

大雪の持つ意味は?

早速ですが、こよみ便覧にある大雪の記載を見てみましょう。

「雪いよいよふりかさねる折からな麗ばなり」

とあります。 ※実際の記載を見たい場合はこちら!⇒「こよみ便覧」 二十四節気の記載は、コマ番号「7」に移動してご覧ください。

こよみ便覧にある大雪の解説は、他の節気よりは解りやすい表現かと思います。

なんとなぁ~く、こんな意味かな?というところが解る感じがしませんか?

この中で、耳になじみが無い言葉といえば「ふりかさねる(降り重ねる)」という表現でしょうか。

「重ねる」の意味をみてみると、

- 積み上げる

- 物の上にさらに物をのせる

というものがありますから、「降り重ねる」は「降り積もる」という意味になります。

「折から」は、「ちょうどその時」という意味です。

これらを併せて読み解くと、 「雪がいよいよ降り積もる、ちょうどその時だから(大雪)である」 という風になります。

つまり、夜に降った雪が日中溶けてなくなったりするのではなく、そこにまた雪が降り積もっていく本格的な冬の訪れを表しています。

大雪はどんな季節なの?

さて、冒頭でも書いていますし、大雪の意味をご覧いただいても解るように、いよいよ冬が本格化するのが大雪の時期です。

ここからは、七十二候が表している言葉を借りつつ、大雪の季節について、初候、次候、末候と順にお届けいたします。

大雪 初候 閉塞成冬

「閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)」

天地の気が塞がって、冬となる季節を表しています。

閉塞の意味は、その文字の通りになりますが閉じて塞ぐことです。

冬の空を見上げたことがありますか?

雪が深々と降り積もる時の空は、灰色の雲に覆われていて、太陽の存在を感じることはできません。

地上の生き物たちはどうなのか?というと、ひっそりとなりを潜めてしまいます。

「天地の気が塞がる」は、きっとこういった事を表しているのでしょう。

ところで、寒くなると恋しいものと言えば、やっぱり鍋でしょうか?

家族や友達同士で鍋を囲んで!って、いいですよねぇ~^ ^

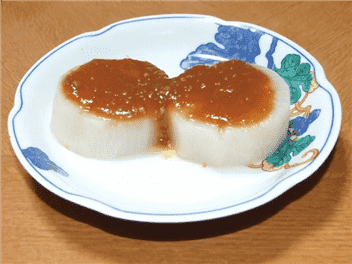

でも・・・たまには、ふろふき大根なんていかがですか?

えーーーーーっ!!!という声も聞こえてきそうですが、この時期の大根は甘みが増しているので、昔から伝わるこの食べ方がとてもよくあっているんです。

ふろふき大根は、おだしで煮た大根に甘味噌をつけて食べるという、とてもシンプルな料理です。

この料理がふろふき大根と呼ばれるようになった由来は諸説ありますが、その中の1つに、大根は栄養も豊富で値段も手ごろな食材であることから、食べると「不老富貴」になると言われたことが転じたというものがあります。

古い時代の冬の生活を思うと、余裕がなくて毎日のように同じものを食べなくてはいけない状況であってもおかしくはありません。

そんな状況だとしても、「不老富貴」という理由があれば、ブツブツ言いつつも食べてもらうことができたのかな?と、個人的に思ったりしたところです。

大雪 次候 熊蟄穴

「熊蟄穴(くまあなにこもる)」

熊が、冬眠のため穴に隠れる季節を表しています。

「蟄」は、訓読みで「かくれる」「とじこもる」と読み、虫や動物が冬になって地中や穴に隠れるという意味を持っています。

日本に生息する熊というと、ツキノワグマやヒグマがお馴染みかと思います。

最近では、熊が人里に降りてきて悪さをしたというニュースが多くありますが、これもまた自然破壊が原因なのでは?と、思わずにはいられません。

と・・・

ここで、時事問題を述べるつもりはありませんので方向を変えます。

熊は、古くから漢方に用いられたり、食肉とされるなど、人間と共存してきた生き物です。

冬眠するということも、知らない人はいないだろうと思います。

でも、熊の冬眠はがっつり寝ているのではないということはご存知でしょうか?

冬眠中であっても、周りの物音などに敏感に反応して、時折目覚めるのだそうです。

しかも、穴にこもっている間に、出産を迎え授乳も行うため、メスの熊にとっては大変な時期にも当たるわけです。

熊の気性は、秋よりも春の方が荒いと言われていることには、こんな熊の生態が関わっています。

大雪 末候 鱖魚群

「鱖魚群(さけのうおむらがる)」

鮭が産卵のために、群がって川を上る季節を表しています。

七十二候が生まれた中国において、「鱖」は鱖魚を指しています。

けつぎょの持つ、群れを作って川を遡上するという習性が鮭に似ていることから、七十二候が日本に伝わった時に「鱖」を「鮭」と読ませたという事です。

さて・・・食材としても身近な鮭ではありますが、産卵期になると自分が生まれた川に帰って来るという習性を持っていることは、良く知られているところだと思います。

なぜそう言ったことが出来るのか?、これ!といった事は現代の科学力をもっても解明されておらず、川の持つ臭いを鮭が覚えているからというのが、一番有力な説です。

そして鮭の身ですが、赤ともオレンジともつかないきれいな色をしているじゃないですか。

これは、鮭が捕食しているオキアミに含まれている「アスタキサンチン」という色素が蓄積して色付いたものになります。

鮭は本来、白身の魚なんです。ご存知でしたか?

大雪の日と期間 2025年はいつ?

大雪の頃になると、もしかしたらウインタースポーツが好きな方は、そわそわし始める時期かもしれません。

大雪の日は毎年12月7日頃、その期間は次の節気に当たる冬至の前日までとなります。

今年(2025年)は?というと、

- 大雪の日は12月7日

- 大雪の期間は、12月7日~21日まで

となっています。

来年はどうかな?と、2026年の暦を調べてみたところ、大雪の日は12月7日、その期間は12月7日~21日までと、今年と同様になっていました。

最後に・・・

大雪の期間が過ぎると、もうすぐクリスマスですね^ ^

大雪かぁ~としみじみするよりも、今年のクリスマスは・・・!!と、思いを馳せていたりするかもしれません。

それも良ーく解ることではありますが、時には大雪という季節と向き合ってみてもいいのではないでしょうか。

大雪の期間中には、針供養や羽子板市といった、古くから伝わる行事も行われます。

と書いていて、お正月に「羽根つき」や「かるた」といった遊びをしなくなっているなぁ~と、ふっと思ってしまいました。

時代にそぐわないと言ってしまえばそれまでなのでしょうが、消えていくのも寂しいと感じるところです。

《参向》 旧暦で楽しむ日本の四季 二十四節気と七十二候 / 別冊宝島編集部編著 閉塞成冬・そらさむくふゆとなる / びお 町の工務店ネット 熊蟄穴・くまあなにこもる / びお 町の工務店ネット ?魚群。鮭が森をつくる。 / びお 町の工務店ネット 基本の風呂吹き大根 / びんちょうたんコム プレマ株式会社 さけますQ&A / (国研)水産研究・教育機構 北海道区水産研究所

コメント