突然ですが、「今年は○年?」と聞かれたら、あなたは何と答えますか?

これは勝手な予測なのですが、今であれば、西暦で答えを返す方も多いのではないでしょうか。

もしかしたら、西暦?それとも和暦?と聞き返す事があるかもしれません。

そう!日本には、俗に和暦と呼ばれている年号や元号というものが存在しています。

現在の元号は、ご存じの通り「令和」 です。

ここで、あれ?令和って年号じゃないの?と思った方が、いらっしゃるかもしれません。

加えて、履歴書を書く時などは、全部西暦だったら楽なのに・・・と思う事はありませんか?

年号や元号は、時として悩ましい存在ではありますが、

- どうして年号があるんだろう?

- 年号と元号って違うものなの?

- (元号)○○年って、西暦何年?

もし、こんな疑問があるとしたら、解消してしまいましょう。

年号の起源

年号の起源は、中国にあります。

これもなのかぁ~・・・と思われるかもしれませんが、そうなんです。

古代中国において、統治者は土地人民のみならず時間をも支配するという思想がありました。

それ故に、年号の制定は統治者の特権とされ、またその年号を使用することはその支配に従うことを意味したのです。

この制度が、中国文化の影響を受けた朝鮮や日本などの周辺の諸国に広まったとされています。

ちなみに・・・

清王朝の滅亡以降、年号(元号)を使う国は日本だけとなっています。

日本で年号が使われたのはいつから?

日本において最初の年号は、「大化」だとされています。

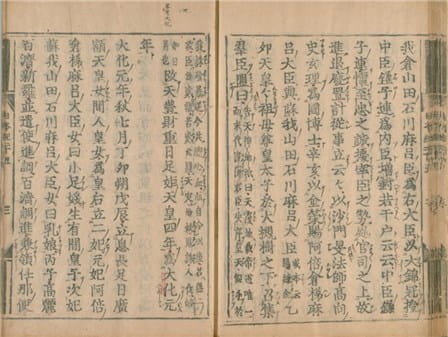

日本書紀には、こんな風に書かれています。

といっても、判読するのは難しいかもしれません。

画像中央よりの左側に、「大化」という文字を見て取れるかと思います。 ※赤い二重線が引かれているところです。

これが、文献において最初に確認できる年号の記録となります。

大きな画像や実際の文献をご覧になりたい場合は、こちらからどうぞ^ ^ ⇒「国立国会図書館デジタルコレクション」(コマ番号24で当該ページに飛びます)

ご参考までにお伝えすると、大化元年は西暦641年です。

大化以前はどうだったの?

大化以前にその年をどう言い表していたのか?というと、紀年法が用いられていました。

紀年法には、神武天皇が即位した年を紀元とする皇紀と六十干支を使った干支紀年法の二つがあります。

ここで二つの方法を、簡単に説明します。

皇紀は、神武天皇が即位した年「皇紀元年」から延々と数え続ける方法です。

今年(2022年)を皇紀に引き直すと、「皇紀2682年」となっています。

また干支紀年法は、十二支と干支の組み合わせである六十干支を用いており、庶民の間で多く用いられていました。

干支紀年法での今年(2022年)は、「壬寅」となります。

なお六十干支については、こちらの記事で詳しく扱っていますので良かったらご覧ください。

天皇名を用いた年号について

ここで、ん?と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

それは「○○天皇〇年」という表記が、実際に用いられているからです。

歴史の教科書にも、そう書かれているかと思います。

なぜこのような表記があるのか?定かではありませんが、年号が無い時代において、○○天皇が即位してから〇年と数えるのが解り易かった為ではないかと個人的に推測します。

年号と元号は違うものなの?

現在において、年号と元号は同義的に利用されていますが、この二つには微妙な違いがありました。

ここでは元号(年号)事情を、現代から遡って見ていくことにします。

もちろん!微妙な違いについてもまとめています。

現代における元号の定め方

現在の元号は、「元号法」という法律に基づいて定められています。

元号法とは?

元号法は昭和54年に定められた法律で、

- 元号は政令で定めること

- 改元は皇位継承が行われた場合のみ行う

といった内容の他、元号の選定方法も規定しています。

この法律によって、一代天皇について一つの元号を使う、いわゆる「一世一元の制度」が明確化されました。

そのために昭和や平成といった元号は、天皇が即位してから退位するまで変わる事がなかったのです。

また、天皇が即位した年を元年としている事も、特徴ということができます。

一世一元の制度はいつからあったの?

えーっと・・・明治や大正も同じなんだけど、何が違うんだろう?

そんな声が聞こえてきそうなので、説明します。

一世一元の制度は、明治維新当時の政府が、清(中国)の制度を取り入れたものとなります。

大日本帝国憲法下にあった当時、旧皇室典範で既定されていました。

現在との違いをあげるとすれば、天皇自らが定め、自ら詔書で発表するものであったというところです。

ちなみに・・・

明治の改元については、天皇がくじを引くことで「年号の字を聖択したまふ」という記述が、明治天皇記に残っています。

江戸時代まではどうだったの?

日本で最初の年号とされる「大化」以降、「明治」が定められるまでの間はどうだったのかを見ていくと、天皇によって年号を定たり定めなかったりしています。

また、在任中一つの年号だけを用いた天皇もいますが、複数の年号を用いる事も多々ありました。

例として、白河天皇(在位:1072年~1086年)の時代をあげると、

- 1074年~1077年:承保 じょうほう

- 1077年~1081年:承暦 じょうりゃく

- 1081年~1084年:永保 えいほ

- 1084年~1086年:応徳 おうとく

このように、4つの年号が定められています。 ※1069年~1074年は、延久となっています。 後三条天皇から白河天皇へ移った時期であり、白河天皇が最初に定めた年号は承保となります。

それにしても、なぜ多くの年号を用いたのか?その理由は、多く語られていません。

ただ天皇の代替わりの時だけではなく、天災や戦乱、飢餓や疫病の流行など、世の中に不穏な空気が流れている時には頻繁に変更されていたと言われています。

まとめ

さて年号と元号の微妙な違いを、おぼろげにでも掴んでいただけたでしょうか。

実のところ、この違いについて具体的に結論付けている資料はありません。

そこで個人的な考察ではありますが、こんな風に捉えるといいのではないか?という所をお伝えいたします。

年号と元号の分かれ目は、明治時代。

明治天皇記にある「年号の字を聖択したまふ」という記載から、それまでは年号と呼ばれていたことが解ります。

ただ「一世一元の制度」が敷かれたのも明治で、その後「元号法」により制度が確立されたことにより、今では元号と呼ぶことが一般的となっています。

これらの事を踏まえたうえで、

- 元号:天皇が即位した年を元年とし退位する迄の期間に用いられる名称

- 年号:天皇が決めた一定期間の名称

と、解釈しました。

年号と元号の違いが、これで解り易くなるのではないでしょうか。

元号と西暦の対応一覧表

勝手ながら、ここでは平成の終わりから昭和元年まで遡っていく一覧表を、元号と西暦に満年齢を加えて、お届けいたします。

平成年間

| 元号 | 西暦 | 年齢 | 元号 | 西暦 | 年齢 |

|---|---|---|---|---|---|

| 平成31年 | 2019年 4月30日迄 |

3歳 | 平成15 年 | 2003年 | 19歳 |

| 平成30年 | 2018年 | 4歳 | 平成14年 | 2002年 | 20歳 |

| 平成29年 | 2017年 | 5歳 | 平成13年 | 2001年 | 21歳 |

| 平成28年 | 2016年 | 6歳 | 平成12年 | 2000年 | 22歳 |

| 平成27年 | 2015年 | 7歳 | 平成11年 | 1999年 | 23歳 |

| 平成26年 | 2014年 | 8歳 | 平成10年 | 1998年 | 24歳 |

| 平成25年 | 2013年 | 9歳 | 平成9年 | 1997年 | 25歳 |

| 平成24年 | 2012年 | 10歳 | 平成8年 | 1996年 | 26歳 |

| 平成23年 | 2011年 | 11歳 | 平成7年 | 1995年 | 27歳 |

| 平成22年 | 2010年 | 12歳 | 平成6年 | 1994年 | 28歳 |

| 平成21年 | 2009年 | 13歳 | 平成5年 | 1993年 | 29歳 |

| 平成20年 | 2008年 | 14歳 | 平成4年 | 1992年 | 30歳 |

| 平成19年 | 2007年 | 15歳 | 平成3年 | 1991年 | 31歳 |

| 平成18年 | 2006年 | 16歳 | 平成2年 | 1990年 | 32歳 |

| 平成17年 | 2005年 | 17歳 | 平成元年 | 1989年 1月8日~ |

33歳 |

| 平成16年 | 2004年 | 18歳 |

昭和年間

| 元号 | 西暦 | 年齢 | 元号 | 西暦 | 年齢 | 元号 | 西暦 | 年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 昭和64年 | 1989年 1月7日迄 |

33歳 | 昭和43年 | 1968年 | 54歳 | 昭和21年 | 1946年 | 76歳 |

| 昭和63年 | 1988年 | 34歳 | 昭和42年 | 1967年 | 55歳 | 昭和20年 | 1945年 | 77歳 |

| 昭和62年 | 1987年 | 35歳 | 昭和41年 | 1966年 | 56歳 | 昭和19年 | 1944年 | 78歳 |

| 昭和61年 | 1986年 | 36歳 | 昭和40年 | 1965年 | 57歳 | 昭和18年 | 1943年 | 79歳 |

| 昭和60年 | 1985年 | 37歳 | 昭和39年 | 1964年 | 58歳 | 昭和17年 | 1942年 | 80歳 |

| 昭和59年 | 1984年 | 38歳 | 昭和38年 | 1963年 | 59歳 | 昭和16年 | 1941年 | 81歳 |

| 昭和58年年 | 1983年 | 39歳 | 昭和37年 | 1962年 | 60歳 | 昭和15年 | 1940年 | 82歳 |

| 昭和57年 | 1982年 | 40歳 | 昭和36年 | 1961年 | 61歳 | 昭和14年 | 1939年 | 83歳 |

| 昭和56年年 | 1981年 | 41歳 | 昭和35年 | 1960年 | 62歳 | 昭和13年 | 1938年 | 84歳 |

| 昭和55年 | 1980年 | 42歳 | 昭和34年 | 1959年 | 63歳 | 昭和12年 | 1937年 | 85歳 |

| 昭和54年年 | 1979年 | 43歳 | 昭和33年 | 1958年 | 64歳 | 昭和11年 | 1936年 | 86歳 |

| 昭和53年 | 1978年 | 44歳 | 昭和32年 | 1957年 | 65歳 | 昭和10年 | 1935年 | 87歳 |

| 昭和52年 | 1977年 | 45歳 | 昭和31年 | 1956年 | 66歳 | 昭和9年 | 1934年 | 88歳 |

| 昭和51年 | 1976年 | 46歳 | 昭和30年 | 1955年 | 67歳 | 昭和8年 | 1933年 | 89歳 |

| 昭和50年 | 1975年 | 47歳 | 昭和29年 | 1954年 | 68歳 | 昭和7年 | 1932年 | 90歳 |

| 昭和49年 | 1974年 | 48歳 | 昭和28年 | 1953年 | 69歳 | 昭和6年 | 1931年 | 91歳 |

| 昭和48年 | 1973年 | 49歳 | 昭和27年 | 1952年 | 70歳 | 昭和5年 | 1930年 | 92歳 |

| 昭和47年 | 1972年 | 50歳 | 昭和26年 | 1951年 | 71歳 | 昭和4年 | 1929年 | 93歳 |

| 昭和46年 | 1971年 | 51歳 | 昭和25年 | 1950年 | 72歳 | 昭和3年 | 1928年 | 94歳 |

| 昭和45年 | 1970年 | 52歳 | 昭和24年 | 1949年 | 73歳 | 昭和2年 | 1927年 | 95歳 |

| 昭和44年 | 1969年 | 53歳 | 昭和23年 | 1948年 | 74歳 | 昭和元年 | 1926年 12月26日~ | 96歳 |

| 昭和43年 | 1968年 | 54歳 | 昭和22年 | 1947年 | 75歳 |

以上、平成と昭和だけを抜粋して西暦との対照表をお届けしました。

もしそれ以前の元号(年号)と西暦の対比を知りたいのであれば、綺麗にまとめているサイトがありますので、ご紹介いたします。

最後に・・・

日本の年号制度は、古代中国の制度を取り入れて始まりましたが、現代では元号として日本独自のものとなっています。

古くから伝わる日本の風習は、こういった流れが本当に多いなぁ~と、改めて感じているところです。

《参考》 現代こよみ読み解き事典 / 岡田芳朗 阿久根末忠 編著 年号とは / コトバンク 年号と元号の違い / こよみの学校 日本の元号制度:その歴史的背景 / nippon.com

コメント