暦は、はるか遠い昔から、月や日の移り変わりを知るために用いられてきました。

それだけに、時代によって変化を続けてきたものでもあります。

暦=カレンダー

もしかしたら、こんな印象があるかもしれません。

確かに、カレンダーも暦のひとつなのですが、古くからある暦にはもっと多くの情報が記載されています。

どんな情報が書かれていると思いますか?

その答えは、この先にあります^ ^

加えて、これまで日本で用いられてきた暦の歴史もまとめました。

暦とは?

まず初めに、暦とはどういうものをいうのか?一般的な意味を見てみましょう。

こよみ【暦】 〔「日読かよみ」の転か〕 ① 時の流れを年・月・週・日などを単位として区切った体系。暦法。 ② 1年間の月日・七曜・祝祭日・干支・月齢・日の吉凶などを日を追って記したもの。カレンダー。 れき【暦】 ① こよみ。 ② 天体の位置や天体の現象の毎日の値を記したもの。天体暦。 ※出典:コトバンク

「こよみ」のくくりを見ていただくと、カレンダーも暦であるということが解りますし、暦に書かれている事柄も、おおよその見当がつくかと思います。

「れき」のくくりは、あえて一緒に載せました。

それは、日本の暦には月の満ち欠けが絡んでいますし、暦は新暦、旧暦のように「れき」という読みで用いることがあるからです。

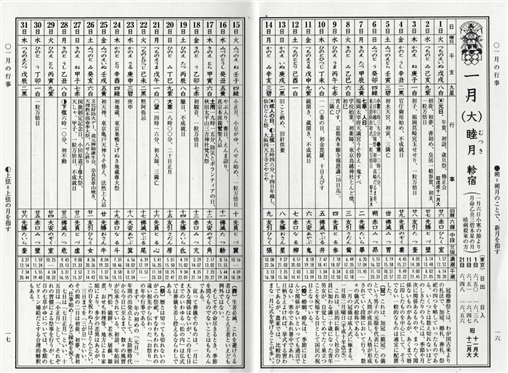

暦の意味が解ったところで、現在市販されている一般的な暦の画像をご覧ください。

普段目にするカレンダーとは違うものということだけは、解っていただけたのではないでしょうか。 ※こちらから大きな画像をご覧いただくことができます。 ⇒ 「暦」

暦には何が記されているの?

早速ですが、暦に記載されている項目を簡単に説明していきます。

上にある画像を見ながら、読み進めてみてください。

では、一月と大きな文字で書かれている列を見てください。

上から順に

- 一月-何月か

- (大)-大の月・小の月

- 睦月-和風月明

- 軫宿-二十八宿

- 日の出と日の入りの時間

- 旧-旧暦

となります。

その隣にある表の項目は、

- 日-日付

- 曜日

- 干支-十干十二支

- 九星

- 行事-年中行事など

- 旧暦-旧暦の日付

- 六輝-六曜(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)

- 中段-十二直

- 廿八宿-二十八宿

- 満潮-満潮の時間

- 干潮-干潮の時間

です。

ザーッと書き出してみましたが、この中で「中段-十二直」や「二十八宿」あたりは、なんだこれ?状態ではないのかなと察します。

どちらも、古代中国から伝わった日々の吉凶を見るものです。

簡単に説明すると・・・

十二直は、暦注(暦の注記)のひとつで、昔の暦で中段に書かれていたことから「中段」と呼ばれています。

二十八宿は、月が移動する二十八の区間と思ってください。年であれば28年、月は28ヶ月、日は28日で周回します。

日本の暦にはどんな歴史があるの?

ここからは、日本の暦の歴史を見ていきたいと思います。

あれ?歴史っていったって、元々は旧暦で、途中から今の新暦に変わったっていうだけじゃないの?

こんな風に思ったとしても不思議ではありませんし、間違いだという訳でもありません。

ただ、日本には暦が無かった時代もありますし、伝わってきた暦はひとつだけではありません。

新しい暦が伝わると日本の暦も変化しましたし、別の暦を利用するとなればその名称も変わりました。

いい機会なので、暦の歴史を見てみませんか?

暦が無い時代の日本

本題に入る前に、ほんの少しだけ、暦が無かった時代を考えてみたいと思います。

暦が無い時代の日本の人々は、1年には四季があってそれが毎年繰り返されているという事も知らず、ただ春の種まきや秋の収穫を書き留めて年紀にしているだけだったのだそうです。

「暗くなったら寝て明るくなったら起きるという毎日を繰り返す中で、暖かくなってきたら畑に種をまき、その実がなったら収穫する。」

当時の生活は、自然の成り行きに任せたものとでもいいましょうか、このような生活だったのかな?と想像してみました。

あ!もしかしたら、月の満ち欠けや太陽の位置は何かしらの参考にしていたかもしれません。

これも、個人的な想像ですが・・・m(_ _)m

日本に暦が伝わったのはいつ?

日本の歴史を遡ると、暦が登場する最古の文献は「日本書紀」です。

日本書紀には、553(欽明天皇14)年の6月こと、欽明天皇が百済に対して

- 医博士・易博士・暦博士等を順番に派遣して欲しい

- ト書・暦書・種々の薬物を送ってください

という、2つの依頼をしたことが書かれています。

この依頼に応じて、翌554(欽明天皇15)年2月に来日した暦博士固徳王保孫が、日本に暦法をもたらしました。

また、602(推古10)年10月には、百済の僧である観勒が来日し、暦の本、天文地理の書、遁甲方術の書を献上した時に、34人の書生を選び観勒を師として学ばせたとあります。

この時に学んだ暦が、日本最古の暦といわれる「元嘉暦」だということです。

暦の移り変わり

602(推古10)年に伝わった「元嘉暦」が初めて用いられたのは、604(推古12)年になります。

それ以降現在まで、様々な暦が採用されてきたわけですが、いつの時代になんという暦が用いられていたのかを、以下の一覧表にまとめました。

| 西 暦 | 年 号 | 暦 |

| 604 | 推古12 | 元嘉暦が初めて用いられる |

| 692 | 持統天皇6 | 元嘉暦と儀鳳暦を併用する |

| 697 | 文武天皇元 | 元嘉暦を廃止、儀王暦だけを用いる | 763 | 天平宝字7 | 儀王暦を廃止、大衍暦を用いる |

| 858 | 天安2 | 大衍暦と五紀暦を併用する |

| 862 | 貞観4 | 大衍暦を廃止、宣明暦を用いる | 1685 | 貞享2 | 貞享暦を施行 |

| 1755 | 宝暦5 | 宝暦暦を施行 |

| 1798 | 寛政10 | 寛政暦を施行 | 1844 | 弘化元 | 天保暦を施行 |

| 1873 | 明治6 | グレゴリオ暦を施行 |

各暦の細かい説明は割愛させていただきますが、いつの時代も、より利用しやすく現実に添った暦を求めてきたことが、度重なる改暦に繋がったのだと感じます。

さまざまな暦

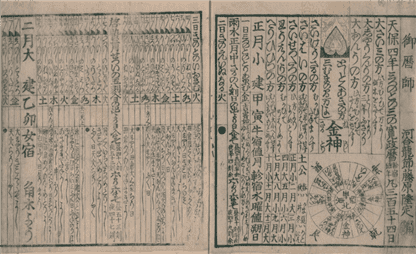

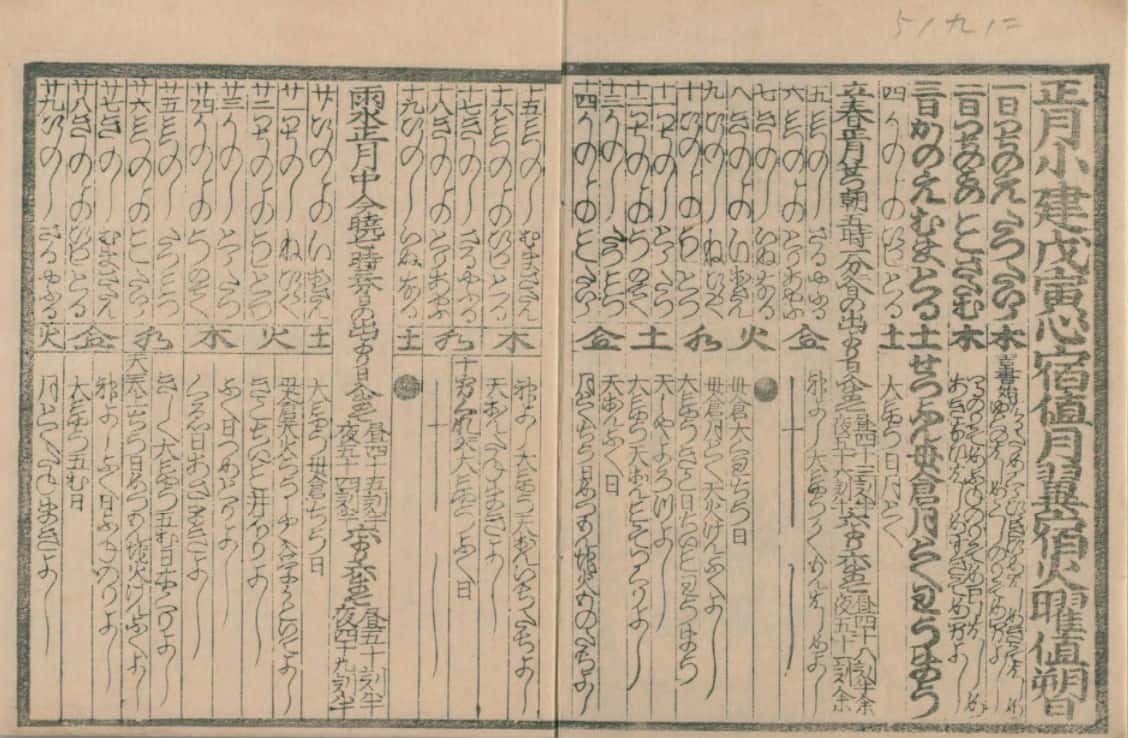

一覧表で取り上げた暦は、時の天皇や将軍、もしくは政府が定めたり施行したものだけとなっていますが、日本各地においてその土地にあった暦も発行されていました。

そういった暦を地方暦と呼んでおり、「三島暦」「京暦」「伊勢暦」「江戸暦」「会津暦」など、現在確認されているものが十数種類あります。

さらに、江戸時代に流行した「大小暦」(大の月、小の月の並び方を知るためのもの)や、絵だけで作られた「絵暦」といったものもありました。

詳しくは、記事を改めさせていただきたいと思います。

最後に・・・

暦ってこういうものだよぉ~という事と、その移り変わりを駆け足でお届けいたしましたが、いかがでしたでしょうか。

遠い昔に暦が伝来したことによって、日本の人々は年や月そして日にちを刻むようになりました。

また、暦と実際の季節とのずれを埋めるために生じたのが二十四節気であり、それをもっと細かく刻みより実生活に近づけたのが七十二候です。

暦に限ったことではありませんが、古くから根付いている事はどこかしらで繋がっているということを感じずにはいられません。

≪参考≫ 日本の暦 / 岡田芳朗著 暦と日本人88の謎 / 武田櫂太郎著 日本の暦 / 国立国会図書館

コメント