日本がまだ旧暦だった頃、一月から十二月までを表す日本独自の名称は、今では考えられない程さまざまなものがありました。

それらを総称して、和風月名といいます。

一月は睦月、二月は如月・・・というものは、和風月名の代表格です。

この名称は、確か中学校で習うんじゃなかったかしら?

テストにも出るというので、必死に覚えた記憶があります。

ところで、睦月とか如月といった名称ですが、どうしてそう呼ばれるようになったのか気になりませんか?

確か・・・

神無月(10月)は、神様が留守になる月だから「神様がいな(無)い」月でそうなったんじゃなかったかなぁ~?程度しか記憶になかったので、すべての月を調べてみました。

また、和風月名を覚えることは、今も変わらず大変な事のようです。

こんな方法があるよ!というところも、併せてお届けしたいと思います。

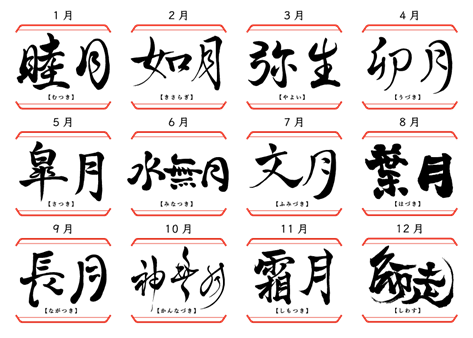

和風月名一覧表!

各月名の由来に触れる前に、12ヶ月の名称を一覧表でご確認ください。

| 月 | 和風月名 | 読み方 | 月 | 和風月名 | 読み方 |

| 1月 | 睦月 | むつき | 7月 | 文月 | ふみづき・ふづき |

| 2月 | 如月・衣更着 | きさらぎ | 8月 | 葉月 | はづき・はつき |

| 3月 | 弥生 | やよい | 9月 | 長月 | ながつき・ながづき |

| 4月 | 卯月 | うづき | 10月 | 神無月 | かんなづき・かんなつき |

| 5月 | 皐月・早月 | さつき | 11月 | 霜月 | しもつき |

| 6月 | 水無月 | みなづき・みなつき | 12月 | 師走 | しわす |

表記や読み方に違いがあるものも、一緒に並べています。

和風月名の由来は?

それでは、名称の由来を、ひとつずつ順にみていきましょう。

睦月の由来

睦月の由来は、諸説あります。

中でも有力なのは、

正月は身分の上下になく、また老いも若きもお互いに往来して拝賀し、親戚一同集まって娯楽遊宴するという睦びの月の意であるとし、このムツビツキという言葉が訛ってムツキとなった。 ※出典:現代こよみ読み解き事典

という説です。

他には、

- 「元つ月」が略されたもの

- 草木の萌えきざす「萌月」が転じたもの

- 春陽発生の「生月」のこと

- 稲の実を始めて水に浸す「実月」が転じたもの

等があります。

そして、睦月の「睦」には「親しくて仲が良い・むつまじい」という意味があります。

お正月に家族が集まって過ごしたり、ご近所の人と出会えば「あけまして・・・」の言葉を交わしたり・・・

そんな、暖かい光景を呼び起こしてくれる名称だと感じているところです。

如月の由来

先の一覧表をご覧いただくと解りますが、如月は衣更月とも書かれます。

衣更月には、二月はまだまだ寒いので、衣を更に重ねて着るところから「きぬさらにき月」と言ったものが略されて「きさらぎ」になったという説があります。

他に「きさらぎ」と呼ばれるようになった由来としてあげられているのは、

- 草木の芽が張り出す月「草木張月」が転じたもの

- 「来更来月」が語源である

- 陽(の)気がさらに来る季節という意味で「気更来」

などがありました。

ただ、これらはすべて「きさらぎ」と呼ばれるようになった由来です。

「如」の漢字をあてた理由は、どこにも見当たりません。

気になったので調べてみると、古代中国において二月の異称が「如月」だったことに由来しているのだろうと考えられている事が解りましたので、書き加えておきます。

弥生の由来

弥生は、古来から草木がいよいよ生い茂る月という意味の「草木弥生茂る月」、つまりは「くさきいやおいづき」が略されたものという説が有力となっています。

弥生の「弥」には「いよいよ・ますます」、「生」には「草木が芽を出す」という意味があります。

いよいよ草木が芽を出す月で「弥生」とは、今の季節を考えてもしっくりくる名称ですね^ ^

卯月の由来

卯月の由来は、「奥義抄」にある「うの花さかりにひらくゆえに、うの花づきというふをあやまれり」と見られており、「卯の花月」が略されたというものが定説となっています。

ところで、「卯の花」はご存知ですか? あえて言わせていただきますが、豆腐を作る時にできる副産物(おから)ではありませんwww

卯の花は、ウツギ(空木)と呼ばれるアジサイ科の植物です。

こんな風に、小さく白いかわいい花を咲かせます。

皐月の由来

古くから、田植が盛んになる時期がこの月でした。

田んぼに早苗を植える月という意味の早苗月が略されて、サツキとなったのです。

皐月が早月とも書かれるのは、ここから来ています。

ただ万葉集や日本書紀では、五月と書いてサツキと読ませていることから、「皐月・早月」という漢字が当てられたのは、もっと後の事だと言われています。

水無月の由来

水無月の字面だけを見ると「みずなしつき」で、水の無い月と受け止めてしまいがちかと思いますが、そういった説もありました。

旧暦六月は夏真っ盛りだったことから、梅雨も終わって水もかれ尽きるという意味の「水無月」が転じたとするものです。

他に、農業に関わることを由来とする説として

- 田植が終わって、田んぼに水を貼る「水張り月」「水月」である

- 田植も終わり、大きな農作業を全てしつくしたという意味の「皆仕尽」もしくは「皆尽月」の略である

- 「田水之月」略され転じたもの

- 田に水を注ぎ入れる月の意味で「水の月」

などがあります。

これらすべての説について、どれが正しくてどれが間違っているという判別はありません。

ただ、七十二候などもそうですが、日々の暮らしにより密着した名称と考えると、田んぼに水を張る月説が個人的にはしっくりときています。

文月の由来

七月といえば、七夕様のある月です。

文月の由来は、7月7日の七夕にちなんだ呼び方だというのが定説となっているようなのですが、どうもピンと来るものがありません。

他に何か・・・と思っていたところ、農業と結びついた説がありました。

稲穂が膨らむ月であることから、「穂含月」や「含月」が転じたというものです。

どちらかというと、こちらの方が現実味があるように感じます。

葉月の由来

葉月の由来もまた、他の月と同様に様々あります。

- 木の葉が黄葉して落ちる月「葉落ち月」「葉月」が訛ったものである

- 稲の穂が貼る月「穂張り月」「張り月」が略されたもの

- 稲穂の「発月」からきた

- この月に、初めて雁(渡り鳥)が来ることから「初来月」である

- 台風の多い月であることから「南風月」が転じたもの

などです。

葉月には、定説や有力説はこれ!というものがありません。

漢字だけを見ると、最初にある「葉落ち月」が落ち着くところのようにも思います。

書きながら、七十二候を思い出していました。

確か、七十二候の季節の言葉にも、渡り鳥が来る時期と帰る時期があったなぁ~と・・・。

七十二候に登場する鳥は燕なのですが、渡り鳥で季節を感じていた時代もある事から「初来月」説もまんざらではないように感じているところです。

長月の由来

秋の夜長を鳴き通す・・・♪と、歌にもありますが、昔から秋の夜は長いもののようです。

長月の由来も、「夜長月」が略されたものという説が、古くから有力となっています。

そして、長月にも農業(稲作)に結び付けた別の説がありました。

- 「稲刈月」の「い・り」が略されて、「ねかづき」になり、それが「なかづき」→「ながつき」となった。

- 「稲熱月」が略されて、「ながつき」となった。

というものです。

こう言っては何ですが、(特に前者に)若干のこじつけ感を覚えたのは筆者だけでしょうか・・・。

神無月の由来

冒頭でも少し触れていますが、神無月は、日本にいる全ての神様が出雲大社に集まって会合を開くため、各地の神様が留守になる「神無月」から来ているというのが、古来からの有力説です。

その他に、

- 10月は、雷が鳴らなくなる月だから「雷なし月」の意味である

- 新穀を神にささげる月という意味の「神嘗月」からきている

- 翌月の「新嘗祭」の準備をするために新酒を醸す月「醸成月」から来ている

というのもがありました。

しかし、近年、最有力とされているものは、また別の説になります。

神無月の「無」は「なし」という意味ではなく、格助詞「な」に漢字を当てたもので、これは「の」と同じ役割を果たすものであることから、「神の月」すなわち「神祭りの月」を意味しているというものです。

ここで、「な」と「の」が同じ役割?と、引っかかる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

いくつかの例がありましたが、一番解かり易いと思ったものを一つ上げるとすると「水底」です。

《「な」は「の」の意の格助詞》水の底。みずそこ。すいてい。「水底に沈む」 ※goo辞書より

とあるように、「みなそこ」は「みずのそこ」を指す言葉になります。

霜月の由来

霜月はその言葉通り「霜の降る月」だから霜月としたというものが有力説となっていますが、他の月と同様に別の説もあります。

- 「凋む月」もしくは「末つ月」がなまったもの

- 「食物月」が略されたもの

というふたつの説なのですが・・・

凋むって何がしぼむんだろう?とか、どうして食物の月なんだろう?と不思議に思いませんか?

調べてみると、「凋む」は太陽の光がすぼまる(弱くなる)ところから、「食物月」は秋の収穫祭が行われる頃であることから来ているという事が解りました。

実はこれが一番気になったのですが、「末つ月」だけは根拠が解りませんでしたm(_ _)m

年の末といえば12月でしょうし、どうして「末」なのか漢字の意味を調べたりもしたのですが、仮説を立てるにもいたりませんでした。

もし情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。

師走の由来

年末で慌ただしく、師匠ですら走っているから「師走」となった。

という話を、いつかどこかで聞いたことはありませんか?

これは、師走の由来となっている一般的な説なのですが、補足したいと思います。

先にある「師匠ですら走っている」は、元々「師匠であっても趨走する」と言われており、これが「師趨」となり「師走」となったということです。 ※趨走:ちょこちょこ走る

他の由来として、

- 師走の「師」は法師の「師」であり、12月には僧を読んでお経をあげてもらう風習があったことから、法師が馳せ走る「師馳月」が略されたもの

- 「歳果つる月」「歳果する月」の訛りである ※歳果つ:歳が果てるの意

- 一年の最後になし終えるという意味の「為果つ月」が転じたもの

などがあります。

和風月名の由来・・・

調べるまでは、1つの和風月名にひとつの由来だろうと勝手に考えていたのですが、見当外れもいいところでした(汗;

様々な由来があるんだなぁ~と思いつつ、何かしら古い時代の生活に結びついて生まれたということを、改めて感じさせられました。

和風月名!簡単な覚え方は?

話は変わりますが、和風月名の覚え方を探していらっしゃる方も多いようです。

中学生くらいのお子様を持つ、親御さんでしょうか?

もしかしたら、テスト前になかなか覚えられなくて悩んでいる本人かもしれないですね^ ^

確かに、和風月名(こういう呼び方はしないかもしれません)は、学校のテストで読みまたは漢字を書くという出題された記憶があります。

だけど、簡単に覚えられる方法ってあるのかな?と、若干の不安を覚えつつ探してみたところ、2つの覚え方がありました。

それぞれ、動画がありましたのでご案内いたします。

①語呂合わせで覚える方法

②歌に合わせて覚える方法

どちらも短い動画ですので、両方ご覧いただいてこっち!と思った方法を参考にしていただければと思います。

漢字を覚えるにはどうする?

先にご紹介した動画は、言い方(読み方)を覚えるには向いているかと思います。

ただ、漢字で書くとなるとどうなんだろう?という疑問が、どこからともなく頭に浮かびました。

そこで、自分はどうだったかなぁ~?と眠っている記憶を手繰ってみると、とにかく書いていたというところにたどり着きました。

学校では使わないノートやレポート用紙などなんでもいいので、1つの月名を10回くらいずつ毎日書きました。

それが、何日程度だったかは定かではなくなっていますが・・・(汗;

文字を書く時は、読み方を声に出さないまでも頭の中でつぶやいているというか、仮に「睦月」と書くとしたら「むつき」と意識するかと思います。

相乗効果と言っていいのかは定かではありませんが、この方法で読み書きを一緒に覚えることができました。

自分が行っていた方法は、「簡単」という枠からは外れています。

ただ、読み書きを一度に覚えることができるという面では効率がいいですし、当時から数十年経っている今でも、読み書きどちらもバッチリです☆

おぉ~っ!と思ったら、試してみください^ ^

《参考》 漢字一字「弥」「生」 / 漢字ペディア 現代こよみ読み解き事典 / 岡田芳朗 阿久根末忠 編著 和風月名 / 日本の暦 国立国会図書館

コメント