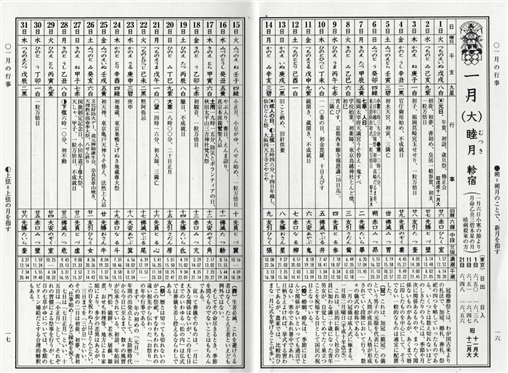

暦には、その日の行事や干支、旧暦ではいつに当たるのかなど、様々な情報が書かれています。

でも、中には、なんだこれ?と思うような、馴染みの無い項目があったりはしませんか?

上の画像でいうと、中段とか廿八宿とか・・・

この二つは、どちらも日の吉凶を表すものなのですが、知っている人にしか解らないものではないでしょうか。

まとめて解説!と行きたいところではありますが、ひとつずつにさせてくださいm(_ _)m

ここでは、「中段(十二直)」についてお届けいたします。

中段とは何のこと?

暦には、中段と記載されていますが、この欄に記載されている吉凶占いの本来の名称は十二直といいます。

中段は「中段十二直」が略されたものなのですが、なぜに中段と呼ぶようになったのでしょうか。

その理由は、江戸時代にあった「かな暦」の中段(日の干支の下)に十二直が記載されていたからなのだそうです。

十二直は、他に十二客・十二建・建除ともいわれます。

十二直とは?

十二直は、中国から伝わった日々の吉凶を見るためのもので、日本最古の暦と言われる「具中暦」にも記載されているものです。

古い時代においては、暦の暦註といえば十二直を指しているというほど重要視されているものでした。

ちなみに、十二直の「直」には「あたる」、別の呼び方としてあげた十二客の「客」には「他より来て宿る」という意味があるそうです。

十二直はどんな仕組みなの?

十二直は、「建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉」の十二語で表されます。

それぞれの吉凶は、もう少し後にお話させていただくこととして、まずは十二直の仕組みをなるだけ解りやすく、しかも手短に説明させていただきます。

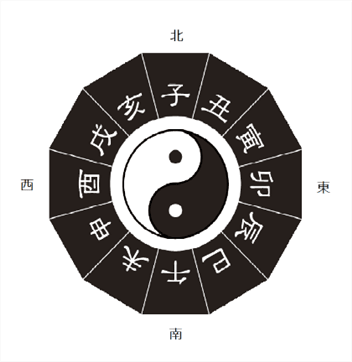

十二直を一言でいうと、干支の配当(方角)と北斗七星の回転が結びついたものとなります。

干支の配当は、簡単になりますが以下の図の通りです。

それよりなにより、気になるのは、北斗七星ではないでしょうか。

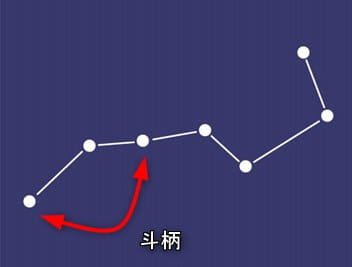

北斗七星の柄杓の「柄」に当たる部分(以下、斗柄という)は、北極星を中心にして1日に1回転します。

斗柄について、簡単な図を置いておきます。

赤い矢印間にある、3つの星を含む柄杓の柄の部分が斗柄になります。

この動きの中で、斗柄がある一定の方角を指しているということが、古代中国ではすでに知られていたのです。

そこから、この軌道を12等分にして、季節や日、時刻などを判断することに用いられるようになりました。

この発展形が十二直で、吉凶の意味が付け加えられたのは後のこととなります。

古代中国において、北斗七星は神格化されており、一つ一つの星に人の運命を支配する力があると考えられていたほどのものでしたから、こういった進化があったとしてもなんら不思議なことではありません。

十二直の配当はどうなってるの?

暦註の配当方法は、

- 月区切り=1ヶ月を朔日から晦日までとする

- 節区切り=1ヶ月を節気から次の節気の前日までとする

という二つの方法があります。

正月(今でいう1月)で比較してみると、

- 月区切り=正月朔日から晦日まで

- 節区切り=立春正月から啓蟄の前日まで

となります。

十二直は、この二つのうち節区切りで配当される暦註です。

十二直では、斗柄の一番端にある星が冬至の頃に真北(子の方角)を指すので、その日を「建子の月」としました。

最初の建を十一月節(冬至を含む節気)の最初の子の日と決め、「建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉」が順に配当されています。 ※立春・啓蟄・清明など12日ある節気に当たる日は、前日と同じ十二直を用いることになっています。

なお、各節によって、最初の「建」の日が決められているのでまとめておきます。

- 十一月節=大雪後の最初の子の日を建とする

- 十二月節=小雪後の最初の丑の日を建とする

- 正月節=立春後の最初の寅の日を建とする

- 二月節=啓蟄後の最初の卯の日を建とする

- 三月節=清明後の最初の辰の日を建とする

- 四月節=立夏後の最初の巳の日を建とする

- 五月節=芒種後の最初の午の日を建とする

- 六月節=小暑後の最初の未の日を建とする

- 七月節=立秋後の最初の申の日を建とする

- 八月節=白露後の最初の酉の日を建とする

- 九月節=寒露後の最初の戌の日を建とする

- 十月節=立冬後の最初の亥の日を建とする

また節区切りという区切り方も、現代ではそうそう見受けられることがないものですから、同様にまとめておきます。

節区切りは、二十四節気を基としており、

- 十一月節=大雪~小寒の前日まで

- 十二月節=小寒~立春の前日まで

- 正月節=立春~啓蟄の前日まで

- 二月節=啓蟄~清明の前日まで

- 三月節=清明~立夏の前日まで

- 四月節=立夏~芒種の前日まで

- 五月節=芒種~小暑の前日まで

- 六月節=小暑~立秋の前日まで

- 七月節=立秋~白露の前日まで

- 八月節=白露~寒露の前日まで

- 九月節=寒露~立冬の前日まで

- 十月節=立冬~大雪の前日まで

という、区切り方になります。

通常一年のサイクルは正月節から始まるのですが、十二直の始まりが十一月節ですから、あえて十一月節を先頭に持ってきています。

また、二十四節気の日や期間は毎年同じではありません。

現代のカレンダーでは、記載されていることの方が少ないと思われるので、知りたい場合は「暦要綱」をご覧になるのが一番だと思います。 ※リンク先(国立天文台暦計算室)にある「二十四節気及び雑節」の右側に三年分のデータがありますので、調べたい年号をクリックしてください。

十二直の吉凶は?

先にも書いたように、十二直は「建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉」の十二語で表されますが、現代の暦では平仮名で表記されています。

この十二語を、吉凶で分けるとするなら

- 大吉=満・平

- 中吉=建

- 小吉=除・定・執・成・納・開

- 凶=破・閉

- 大凶=危

と思っていただくといいでしょう。

って・・・これだけで終わりじゃないですよっwww!!

十二の文字それぞれの意味と、吉事や凶事を一覧表にまとめましたので参考にされてください。 ※お手数ですが、隠れている部分は右にスクロールしてご覧ください。

| 十二直 | かな | 意味 | 日の吉凶 | 吉事 | 凶事 |

| 建 | たつ | 万物を建て生じる日 | 中吉 | 神仏の祭祀、婚礼、新事業の開始、開店、移転、柱建て、棟上げ、金銭の収納、新衣の初着等 | 動土(敷地内の土を動かすこと)、蔵開き、舟乗り始め |

| 除 | のぞく | 百凶(障害)を除き去る日 | 小吉 | 医者のかかり始め、薬の飲み始め、井戸掘り、種まき等 | 婚礼の取り決め、夫婦交媾、動土 |

| 満 | みつ | 全ての事が満たされる日 | 大吉 | 神祭り、建築、移転、新事業の開始、婚礼等の祝い事、旅行、種まき、動土など全て | 特になし |

| 平 | たいら | 物事が平らか(平等円満)になる日 | 大吉 | 婚礼等の祝い事、種まき、旅行、地固め、柱建てなど | 動土 |

| 定 | さだん | 善悪定まってとどまる日 | 小吉 | 建築、棟上げ、柱建て、移転、開業、婚礼等の祝い事、種まき、売買など | 植物の植え替え、旅行、訴訟など |

| 執 | とる | 物事を執り行う日 | 小吉 | 神仏の祭祀、婚礼、種まき、造作など | 金銭の出し入れ、財産整理 |

| 破 | やぶる | 物事を突破する日 | 大凶 | 訴訟、交渉事 | 神仏の祭祀、婚礼などの祝い事、造作、移転、取り決めごと |

| 危 | あやぶ | 万事において危惧する日 | 大凶 | 酒造り | 吉事以外のことすべて(特に、旅行、登山、船出などを慎むべし) |

| 成 | なる | 物事が成就する日 | 小吉 | 建築、柱建て、移転、開業、婚礼、結納等の祝い事、種まきなど、新たに始めること | 訴訟、交渉事など |

| 納 | おさん | 万物を取り納める日 | 小吉 | 五穀(作物)の収納、物品購入など、万物を納め入れること | 見合い、婚礼など |

| 開 | ひらく | 開けて通じる日 | 小吉 | 移転、建築、婚礼、開業、入学など | 葬式を始めとする不浄事 |

| 閉 | とづ | 開いていたのもが閉じる日 | 凶 | 金銭の収納、墓を建てる、トイレ造りなど | 開店(開業)、婚礼、棟上げ、柱建てなど |

最後に・・・

普段、あまり聞くことのない十二直ですが、上棟式や地鎮祭の日を選ぶ時に多く用いられるものです。

確かに、吉事や凶事の中には建築にかかわる項目が多いようにも感じます。

ただ日を選ぶ時には、十二直だけではなく六曜や選日などを組み合わせてより良い日を決めるといいのかな?というのは、個人的な意見です^ ^

《参考》 中段十二直(ちゅうだんじゅうにちょく)/ 東京神宮館 現代こよみ読み解き事典 / 岡田芳朗・阿久根末忠編著 旧暦読本 / 岡田芳朗著 暦註解説 その1 / こよみのページ

コメント