山王祭や神田祭とともに、「江戸三大祭」の一つにも数えられており、毎年、大勢の人で賑わいます。

突然ですが、「三社祭」という呼び名は通称だということはご存じでしょうか?

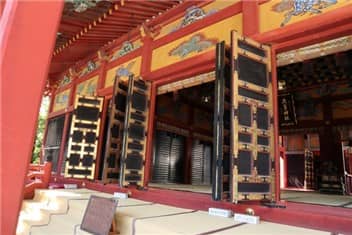

三社祭は、正式名称を「浅草神社例大祭」といい、浅草神社の祭礼の1つになっています。

地元の方であれば、ご存じの事かもしれません。

でも・・・

どうして浅草神社の例大祭が、三社祭と呼ばれるようになったのでしょう?

そこには、浅草寺との深いつながりがありました。

三社祭の由来

時代は682年、飛鳥時代に遡ります。

檜前浜也、竹成兄弟が、江戸浦(現在の隅田川)で漁をしていた時のこと・・・

その日は、網をあげても魚は一匹もかからずに、人型の像が上がりました。

何度か、その像を投げ捨ててはやり直してみたものの、魚ではなく同じ人型の像だけがかかったのです。

不思議に思った二人はその像を持ち帰ると、時の郷司・土師中知にその日の出来事を話し、持ち帰った像を見せました。 ※土師中知の名前は、土師真中知(はじのまつち・はじのあたいなかとも)など諸説あります。

すると、その像は「聖観世音菩薩」という観音様であることが解りました。

後に土師中知が出家して自宅を寺に改し、聖観世音菩薩を祀ったのが、浅草寺の始まりになります。

時は過ぎ、土師中知の没後まもなく、その嫡子が菩薩様の夢告を受けます。 ※嫡子=跡取りとなる(はずの男性である)子

それは、「自分を海から拾い上げて祀った3人を、神として祀るように」というものでした。

このお告げに基づいて、土師中智、檜前浜也、竹成の3人を神として祀り「三社権現社」としたのが浅草神社の始まりと言われています。

三社祭の「三社」は、ここから来ています。

その後、1868(明治元)年に神仏分離令が敷かれると、三社権現社は「三社明神社」と名称を変え、神社として独立します。 ※神仏分離令:神道と仏教の区別を明確にしようとした明治政府の宗教政策

さらに1874(明治6)年には、名称を「浅草神社」へと変更し、現在に至ります。

ちなみに・・・

浅草神社の創建については、平安時代末期~鎌倉時代にかけて権現思想が流行しだした以降に、土師中知の末裔が先祖を祀ったという説もあります。

いかがでしたでしょう? 三社の謎が解け、スッキリしていただけたとしたら幸いです。

さて、ここからは三社祭の日程等々をお届けいたします^ ^

三社祭 2025年の日程!

三社祭は、例年、5月の第3金・土・日曜日に行われており、今年(2025年)は、5月16/17/18日での開催となります。

さっそく、各日の日程(行事予定)を、まとめてお届けいたします^ ^

◎5月16日(金) 13:00 大行列※雨天中止 ※お囃子屋台・鳶頭木遣り・びんざさら舞・白鷺の舞などが行列を作り浅草の町を歩きます ⇒「大行列順路」 14:20 神事びんざさら舞奉納(社殿) 15:00 神事びんざさら舞奉納(神楽殿)

◎5月17日(土) 10:00 例大祭式典 12:00 町内神輿連合渡御 15:00 子供宮神輿「子之宮」渡御 17:00 巫女舞・奉奏

連合渡御終了後~夜 各町神輿渡御 ※各町にもどっだ神輿が、町会内を渡御します。

◎5月18日(日) 宮出し 詳細はこちら ⇒「本社神輿 宮出し」 8:00 本社神輿各町渡御(台車による各町巡行) ※本社神輿3基が各町会を渡御します。巡行路はこちらからどうぞ ⇒「本社神輿渡順路図」 14:00 巫女舞奉奏(神楽殿) 15:00 浅草組合奉納舞踊(神楽殿) 16:00 太鼓奉演(神楽殿前) 18:30頃~ 本社神輿宮入り ※時間やルート等の詳細は、こちらからご確認ください ⇒「本社神輿 宮入」 21:00頃~ 本社神輿神霊返しの儀

三社祭の見どころは?

三社祭の見どころは?と尋ねると、ほぼ間違いなく、神輿!という言葉が返ってくると思います。

でも、それだけではありません。

様々な神事の中から、ぴんざさら舞をご紹介いたします。

ぴんざさら舞とは?

神輿を「動」という言葉で表すとすれば、ぴんざさら舞は「静」という事ができるでしょう。

五穀豊穣や悪霊退散を願って踊るぴんざさら舞は、平安時代より続く田楽の一種です。 ※田楽:田植の前に、田の神を祀り歌い舞った農耕儀礼が芸能化したもの

ぴんざさら舞は東京都の無形文化財に指定されており、三社祭でしか見ることの出来ない貴重な舞になります。

やっぱり神輿は外せない!

神輿の出る行事の中から、ここは絶対!を選ぶとすれば、

- 5月17日(土)の町内神輿連合渡御 と

- 5月18日(日)の本社神輿各町渡御 です。

町内神輿連合渡御

浅草神社氏子44ヶ町の町内神輿約100基が、浅草寺裏広場に集結します。

そこから一基ずつ出発し、浅草神社境内でお祓いを受けてから、各町内へ繰り出します。

文字だけだと、雰囲気が伝わらないと思いますので、浅草寺裏広場から出発する様子を動画でどうぞ!

本社神輿各町渡御

本社神輿各町渡御は、浅草神社が所持している神輿が主役です。

本社神輿は、一之宮、二之宮、三之宮と三基あり、

- 一之宮には土師中知

- 二之宮には檜前浜也

- 三之宮には檜前竹成

を、それぞれ祀っています。

朝6:30の宮出しに始まり、宮入りをもって終了となります。

宮出し

氏子宮出しと一般宮出しの、二段構えで行われます。

一般宮出しでは、大勢の担ぎ手が神輿の担ぎ棒を奪い合う、迫力満点の光景を見ることができます。

本社神輿各町渡御

氏子宮出しの後、それぞれの神輿が、東部方面、西部方面、南部方面へと分かれて、町内を渡御します。

2025年の順路図は、浅草神社奉賛会/三社祭/公式情報HPにて、確認及びダウンロードする事ができます。 ⇒「三社祭 本社神輿渡御 順路図」

宮入り

各町内を渡御した神輿は、日暮れ(おおよそ20:00頃)になると、浅草神社へ戻ってきます。

南部方面の町内を渡御した神輿だけが雷門から、他の二基は、浅草寺裏の浅草病院横からの宮入りとなります。

動画は、それぞれの神輿が高張提灯に迎えられる宮入りの様子です。

三社祭をもっと詳しく知りたい場合は、浅草神社において発売されているガイドブックをご覧いただくのが一番かと思います。

平成28年度版になりますが、電子書籍もあります。

⇒「平成二十八年度 浅草神社例大祭 三社祭 公式読本 Kindle版」

毎年の行事が大きく変わるということもありませんので、持ち運びたい場合は電子書籍が便利かもしれません。

交通規制と最寄駅

※2025年の交通規制について確認しているところですが、2025.5.8現在、警視庁での公表がありません。確認できしだい、以下のリンクを更新いたします。

露店や神輿の出るお祭りには、交通規制が付きものです(汗;

三社祭では、例年3日目に交通規制が敷かれますから、2025年は5月18日(日)になります。

場所と時間帯は、 「雷門通り・並木通り」 10:00~19:00 「馬車通り(一部のみ)」 10:00~17:00 となっています。

警視庁HPにて、交通規制の詳細が公開されていますので、こちらからご確認ください。 ⇒「三社祭開催に伴う交通規制のお知らせ」

また、普段から混み合う浅草神社周辺ですが、三社祭となるとさらに混雑します。

ということで、電車での移動が一番のおススメです^ ^

最寄り駅と所要時間(浅草神社まで)は、

- 東京メトロ銀座線:浅草駅より徒歩約7分

- 都営地下鉄浅草線:浅草駅A4出口より徒歩約7分

- つくばエクスプレス:浅草駅より徒歩約7分

- 東武スカイツリーライン:浅草駅より徒歩約10分

となります。

都内の鉄道路線図が欲しい!という場合はこちらからどうぞ☆ ⇒ 「東京路線図」

浅草神社の周辺マップはこちらです。 ⇒ 「周辺マップ」

最後に・・・

三社祭は、毎年たくさんの観光客が訪れ、とても混雑します。

知らない方とぶつかってしまう事もあるでしょう。

そんな時もイラッ!!とせずに、節度を持ってお祭りを楽しみましょう!

また、お子様連れの場合は、迷子にならないようにお気を付けください。

最後にもう一つ! 手荷物への注意も、お忘れなきように^ ^

≪参考≫ 三社祭を読み解く:お寺、神社、そして祭の不思議な縁(えにし) / nipponn.com 三社祭の日程 〇ぴんざさら舞 / 浅草神社(三社様)

コメント