人には、命を授かってから亡くなるまでの間に、節目となる行事があります。

でも、それだけではありません。

亡くなった後に、その方を弔う行事もあります。

きっとご存じであろう、葬式と法事です。

さて「法事」ですが、正式には「忌日法要」や「年忌法要」と呼ばれている事はご存じでしょうか?

もし、ご存じでしたら、この先はご覧いだく必要がないかと思いますので、ここで閉じて頂いてもかまいません。

逆に「そうなんだぁ~・・・で、忌日ってなに?」と思ったあなたは、ぜひ!読み進めてください。

ここでは、忌日の意味や忌日法要の日取りなど、忌日に関連のあることをまとめました。

忌日とは?

忌日は、故人が亡くなった日と同じ日付の日を指して言うものです。 ※忌日は、「きじつ」とも読まれます。

きっと「命日」というと、すんなり解っていただけるのではないでしょうか。

同じ意味を持つ言葉として、「忌辰」、「不楽日」、「遠日」が、あります。

忌日は「いみび」とも読まれることがありますが、その意味は

- けがれを避けて慎むべき日・物忌みの日

- 陰陽道などでは、災いがあるとして慎む縁起の悪い日

となり、「きにち」とは全く違うものです。

どうやって読み分けるの?という質問が飛んできそうですが、その内容からとしか言いようがありません。

しいて言えば、「いみび」は「忌み日」と書かれる事があるという程度です。あしからず・・・

忌日法要とは?

忌日法要は、忌日を基に決められた周期(7日ごと)で行われる法要のことを言い、初七日や四十九日などがあたります。

一周忌以降は、日数ではなく「年」で数える事が絡んでいるのでしょう。

忌日ではなく、年忌法要と呼ばれています。

忌日法要はいつ行うの?

早速ですが、仏式で決められている忌日を、一覧表にまとめましたのでご覧ください。

| 忌日 | 呼び方 | 備考 |

|---|---|---|

| 初七日 | しょなのか | 亡くなった日を入れて7日目 |

| 二七日 | になのか | 亡くなった日を入れて14日目 |

| 三七日 | みなのか | 亡くなった日を入れて21日目 |

| 四七日 | よなのか | 亡くなった日を入れて28日目 |

| 月忌 | つきいみ | 1ヶ月目の命日 |

| 五七日 | いつなのか | 亡くなった日を入れて35日目 |

| 六七日 | むなのか | 亡くなった日を入れて42日目 |

| 七七日 四十九日 |

しちしちにち しじゅうくにち |

亡くなった日を入れて49日目 |

| 百か日 | ひゃっかにち | 亡くなった日を入れて100日目 |

| 祥月命日 | しょうつきめいにち | 亡くなった月日と同じ月日 |

ここで、一覧表に足りない物があると思ったとしたら、「お逮夜」の風習がある地域にお住まいの方かと思います。

また、月命日と祥月命日の違いはなに?と、疑問を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。

この2つについて、解説していきます。

お逮夜とは?

お逮夜は初七日の前日と多く言われているようですが、そもそも「次の日に及ぶ夜」という意味を持つ言葉で、忌日、祥月命日(逝去日と同じ月日)の前夜を指します。

本来であれば、忌日もしくは年忌法要とは別に法要を執り行う日です。

もしかしたら、えーっ!2日続けて法要をしないといけないの?と、思った方がいらっしゃるかもしれません。

でも、心配しなくて大丈夫です。

古い時代と今では、言うまでもなく生活習慣が大きく変化しました。

この事が要因となり、お逮夜の法要を行う地域は、かなり少なくなっています。

ただ、西日本では忌日、年忌法要を逮夜日に行う地域もありますから、不安な時は、お寺の住職に尋ねるのが一番の解決策になるでしょう。

祥月命日と月命日の違いとは?

祥月命日は、前の段で括弧書きになっている部分にあるように、故人が亡くなった月日と同じ月日を指して呼ぶものです。

ちなみに、祥月は「故人が死亡し一周忌以降の亡くなった月」の事を言います。

例えば、2018年5月18日に亡くなった方の場合ですと、2019年以降の5月18日が祥月命日となります。

そして、月命日は、その月に訪れる亡くなった日と同じ日を指すものです。

前例と同じ5月18日を用いて説明すると、亡くなった月(5月)以降の18日が月命日となります。

つまり、6月18日・7月18日・・・と、各月の18日が月命日にあたります。

忌日の確認方法はあるの?

忌日法要は7日周期で行われますから、全ての法要を行うのであれば、毎週○曜日と覚えておくと忘れないですみます。

カレンダーに印をつけるのも、一つの手段です。

ただ略式とでもいうのでしょうか、初七日と四十九日の法要だけを行うという事もありますし、お逮夜に忌日法要を済ませるという地域も存在しています。

あ・・・混乱させてしまったらすみません。

重ねてになりますが、法要について解らないところは、お寺の住職に相談するのが一番です。

いつどの法要を行うのかは、宗派や地域によって変わってくるかと思います。

そこで、法要の日を忘れないための安心材料として法要日一覧表を作ってみてはいかがでしょうか。

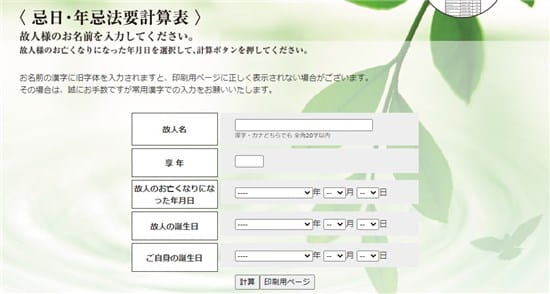

故人の命日等を入力するだけで、忌日(年忌)法要の日を一覧表にしてプリントアウトできるサイトをご紹介いたします。

⇒「忌日・年忌法要計算」

最後に・・・

先に「法要について解らない事があれば、お寺の住職に相談するのが一番です。」といった事を書きました。

これまで住職に質問した事が無かったとすれば、聞くことそのものの敷居が高く感じているのではないでしょうか。 (もし、違ったらごめんなさい)

加えて、こんなこと聞いていいの?と、不安になっているのかもしれません。

でも、大丈夫です。

思い切って、ここが解らないので教えてくださいと、尋ねてみてください。

住職は、その道のプロですから、しっかりと相談に乗ってくれるはずです。 ※筆者本人の経験に基づいた話です。

《参考》 現代こよみ読み解き事典 / 岡田芳朗 阿久根末忠 編著 葬儀用語集 / 花葬儀

コメント