日本の風習

日本の風習 講とは何なの?講の意味や種類についてまとめてみた

日本には、恵比寿講や伊勢講のように「講」のつく行事があります。よく知られているものは仏教色が強く感じられるかと思いますが、それだけではありません。ここでは「講」の意味とその種類などについて、解り易くまとめています。

日本の風習

日本の風習  年忌法要

年忌法要  忌日法要

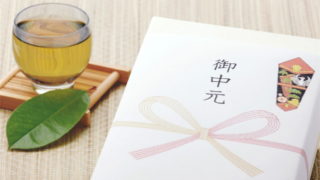

忌日法要  お中元

お中元  初節句

初節句  初午

初午