あなたの周りでは、

あっれぇ~?明日からでいいんだよね?!

とか

そういえば、そろそろなんじゃない?準備しておかないと。

なんていう言葉が、決まった時期になると飛び交ってはいませんか?

特に、中学生や高校生のお子様がいるご家庭では多い事かもしれません。

って、何の時期か解りますか?

年中行事というほど大げさではありませんが、年に2回やってくるお決まりの時期です。

ほら!季節の変わり目にあるでしょっ^ ^

ヒントは「洋服」といえば、ピンときませんか?

答えは・・・衣替えです。

学生の時分は、制服そのものが変わりますし(社会人であっても、制服があればそうですね)、タンスの衣服を入れ替える目安にしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

あまりにも日々の暮らしの中に浸透しているので、なんの疑問も持たずにいたのですが、衣替えって、いつからあったんだろう?という事が、ふっと頭に浮かんだので、その歴史や意味について調べてみました。

衣替えの時期も併せてご確認ください。

衣替えの意味

衣替えの意味なんて、今更聞かなくとも・・・と、思うかもしれません。

でもまぁ~せっかくなので、辞書にはどう書いてあるのかを観てみましょう。

- 衣服を着替えること。着替え。

- 季節に応じて衣服や調度を変えること。

- 建物や街路などの外装や内装を一新すること。

- 男女が互いに衣服を取り替えて共寝すること。

※weblio辞書より

以上、4つの意味がありました。

普段、私達が使っている衣替えの意味は、2つ目にあたります。

また、身に着けている洋服を変えるというだけでなく、タンスの中にある洋服を入れ替えるという意味でも使われています。

ところで、衣替えは、衣更えや更衣とも表記されることはご存知ですか?

今では、どちらの書き方も見かけることが少ないかと思います。

二つの標記で使われている「更」は、「かえる」や「あらためる」という意味で用いられており、衣(服)をかえるということですから、その意味は衣替えと同じものです。

なお、この記事での表記は、「衣替え」で統一させていただきます。

衣替えの歴史

さて、しっかり日本の風習となっている衣替えですが・・・

日本の風習の影に中国ありとでもいいましょうか、これもまた、中国から伝わった風習が日本独自の風習として根付いたものになります。

中国の風習だった衣替えが、日本に伝わってきたのは平安時代のことです。

ここから、日本の衣替えの歴史が始まります。

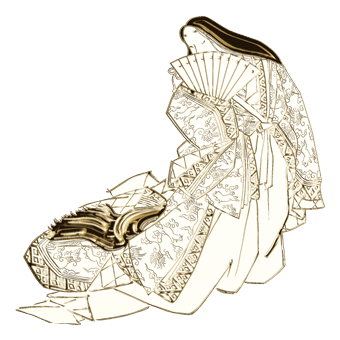

平安時代の衣替え

中国から伝わった衣替えは、他の風習と同じように、宮中行事として定着します。

宮中での衣替えは、おおよそ平安時代の中期から始まったと言われています。

当時は、更衣といい、旧暦4月1日と10月1日の年に2回行われていました。

- 旧暦4月1日は、冬装束から夏装束へ

- 旧暦10月1日は、夏装束から冬装束へ

という具合です。

この時代の服は、言うまでもなく着物です。

ただ、季節に応じた衣装はまだ無く、下着などで調節していたと言われています。

また、更衣が衣替え(衣更え)に変化したのは、女官の役職として「更衣」というものがあったからです。

※更衣:皇帝の着替えを司るもの

「役職の更衣」と「行事の更衣」

この2つの混同を避けるために、行事の呼び方が変わったと言われています。

江戸時代の衣替え

江戸時代になると、衣替えの日と着物の種類を幕府が定めました。

- 旧暦4月1日:袷

※袷:裏地付きの着物 - 旧暦5月5日:単衣、帷子

※帷子:麻で仕立てられたもの - 旧暦9月1日:袷

- 旧暦9月9日:綿入り

という具合です。

この中で、旧暦4月1日は、綿を抜いた着物を着るということから、わたぬきとも呼ばれていました。

余談ですが、「わたぬき」という苗字の由来もここにあります。

※わたぬき=四月一日、四月朔日、綿貫、綿抜

そして、衣更えが庶民の間に浸透したのもこの時代です。

明治時代以降の衣替え

明治時代になると、日本人の服装も、和服から洋服へと変わっていきます。

明治政府はそれまでの和装礼服を廃止し、洋装の大礼服を制定、着用を義務付けました。

明治5年の事です。

そして、明治6年に新暦が施行されると

- 6月1日~9月30日は夏服

- 10月1日~翌5月31日が冬服

と定められました。

このことが、官庁や企業、学校にも広がり定着して、現在に至ります。

江戸時代の頃、長野県や新潟県の一部では、6月1日を衣脱ぎの朔日といい、「新たに夏服を着て神詣をする日」としていました。

また、岩手県では、剥け節句と呼んで蛇が皮を脱ぐ(脱皮する)日としていました。

蛇が皮を脱ぐので、桑畑には行ってはいけないという言い伝えが残っているそうです。

さらに、鬼の骨と呼ばれる干し柿を食べて、歯固めをしていたのもこの日になります。

こういった風習は北関東から東北にかけての各地に受け継がれており、衣替えの時期が、6月1日になる基礎となったと考えられています。

衣替えの時期!2024年はいつ?

現在の衣替えは、先にも書きましたとおり6月1日と10月1日が一般的ですが、日本が南北に長いこともあり、寒冷地と温暖地では若干の差があるようです。

寒冷地では、6月15日と10月15日と半月ずつ遅い衣替えとなる地域があるかと思えば、温暖地では、5月1日と11月1日となり、夏服の時期が1ヶ月半ほど長くなる地域もあります。

このことを踏まえてまとめると、2024年の衣替えの時期は、

- 標準:6月1日(土)と10月1日(火)

- 寒冷地:6月15日(土)と10月15日(火)

- 温暖地:5月1日(水)と11月1日(金)

となります。

※切り替えの日が土日にあたっている場合、制服などの変更は、その後の平日からとなります。

気をつけたいのは、衣替えの日が平日に当たっている時です。

学校や会社に行ってみたら、自分だけ違う服を着ていた(汗;という事の無いようにしましょう!

とはいえ、制服のある学校や会社であれば一斉に!となっていたのも過去の話になりつつあるのが現状のようです。

会社事情は把握していませんが、高校だと衣替えにインターバルを設けているところもあって、その間は夏服と冬服のどちらを着るかは個人の自由となっています。

最後に・・・

衣替えと言えば、タンスの入れ替えも一仕事です。

1日で済ませようと思っても、なかなかだったりはしませんか?

衣替えの時期だからこそやって欲しい洋服の整理や、収納のコツなども気になるところだと思います。

こちらにつきましては、記事を改めてお届けしていますので、よかったらご覧ください^ ^

≪参考≫

「更/㪅」という漢字 / 漢字・漢和辞典-OK辞典

現代こよみ読み解き事典 / 岡田芳朗+阿久根末忠(編著)

コメント