正月は、1年最初の月である1月を指す言葉ですが、お正月というと、三が日(元旦から3日まで)をイメージする方が多いかと思います。

そのお正月が過ぎた後、また別の「正月」と名の付く日が訪れます。

「小正月」

そして、「二十日正月」です。

地域によっては、二つの日のどちらか迄を「お正月の期間」としているところもありますから、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

今回は、正月と名の付く2つの日のうち、先に訪れる「小正月」について、その由来と、その時期に行われる行事をお届けいたします。

さて、小さい正月と書いて小正月と呼ばれていますが、どうしてそう呼ぶようになったのでしょうか?

まずは、小正月の由来からご覧ください^ ^

小正月の由来

その昔、日本がまだ旧暦を利用していた頃のこと・・・

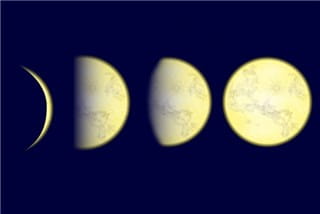

1ヶ月は、満月の日から次の満月の前日まで、1年は「立春の日」から始まると考えられていました。

この考え方でいくと、新年の1日は立春の後に訪れる満月の日ということになります。

その日にあたるのが、旧暦1月15日であり、当時の正月となっていました。

後に、新暦が伝わり導入されると、1ヶ月は、新月から次の新月の前日までへと変化します。

※新暦への改暦が行われたのは、明治5年です。

それに伴って、現在と同じ1月1日を正月とするようになりました。

しかし、庶民の間では、旧暦の風習が無くなることはありませんでした。

満月を望月と言った事から、旧暦1月15日を望の正月として祝っていたのです。

このことがあって、元旦を大正月、15日を小正月と呼ぶようになりました。

それぞれの行事も、

- 大正月:歳神様を迎えるもの

- 小正月:豊作祈願や家庭的なもの

と、分れていき、現在に至っています。

小正月の行事

小正月は、大正月を忙しく過ごした女性が、一休みできるというところから「女正月」とも呼ばれています。

※これ対し、大正月は「男正月」とも言われます。

昔は、お嫁さんが里帰りをするのもこの時期でした。

そんな小正月に行われる行事は、

- 豊作祈願

- 吉凶占い

- 悪霊払い

この3つが、大きなくくりになります。

それぞれを、ひとつずつ説明していきますね^ ^

豊作祈願(餅花)

今年の農作業が、順調でありますように。

豊作の秋を、迎えることができますように。

そんな祈りを込めて、「餅花」を飾りました。

元々は、ヤナギなどの枝に、紅白の餅(団子)を小さく切って刺したものでした。

が・・・

時代の流れとともに、黄色や緑色などに着色した餅が飾られるようになります。

今となっては、小判やお多福の飾りが付いて、より一層、華やかなものになっています。

餅花の類は、

- 米の粉を繭の形にして刺した「繭玉」

- 枝垂れ柳の枝を使い稲穂を表した「稲の花」

- カズの木(ヌルデ)を短く切り、皮をむいたものとそうでないものを割り竹に刺して束ねた「粟穂稗穂」

- 花の形に作った小さな餅を枝に刺して飾る「花餅」

- ミズキ(団子木)の枝に、紅白の団子に加え、鯛・小判・打出の小槌などを模ったふなせんべいをつける「だんご木」

など、様々な作り方や呼び名で、各地に受け継がれています。

餅花以外の行事

東北地方に、広く伝わる行事として、「庭田植え」や「皐月祝い」と呼ばれるものがあります。

これは、雪原を田んぼに見立てて、稲わらや松葉などを植えることで秋の豊作を祈願するというものです。

この行事を、神事として行っている神社もあり、「御田祭り」や「田遊び」などと呼ばれています。

田んぼにちなんだ行事を、もうひとつご紹介します。

「えんぶり」という、田作りの順風満帆や豊作を祈りお囃子にのせて舞うものです。

古くは、たくさんの地域で行われていた「田植踊り」の1つで、青森県八戸地方に伝わっています。

田んぼを平らにならす、杁という農具があり、この農具を持って舞ったことから、「えんぶり」と呼ばれるようになったと言われています。

吉凶占い

小正月には、お粥を用いてその年の農作物の豊凶や天候、世相を占う「粥占い」が行われていました。

この占いは、神社で行われる行事の1つであり、「筒粥神事」や「粥占神事」などと呼ばれ、現在も各地の神社で受け継がれています。

ところで、どうやってお粥で占うのか?その方法に興味はないでしょうか。

筆者自身、とても興味が湧いたので調べてみた結果、神社によって様々な占い方があることが解りました。

占いに使うお粥は白がゆのところと小豆粥のところがあったり、お粥を炊く時に細竹を一緒に入れるところもあれば、出来上がったお粥を使うところもあります。

このような具合ですので、占い方を1つ1つ紹介することは、スペースの都合上かなり難しく・・・m(_ _)m

占い方の違う神社をピックアップし、以下にリンクを置かせていただきますので、申し訳ありませんが、興味のある方は、各神社のHPをご参照いただければと思います。

悪霊払い

小正月に行われる、悪霊払いの行事は、「左義長」や「どんど焼き」と呼ばれます。

そう!正月飾りや書初めなどを燃やす、あの行事です。

悪霊払いと聞いて、いったい何をするの?と、思ったあなたも、きっとご存じではないでしょうか。

左義長の由来については諸説ありますが、平安時代に宮廷で行われていた「三毬枝」という悪霊払いの儀式が、民間に広まったというものが有力です。

この行事は、先にあげた2つの呼び方の他に「道祖神祭り」「三九郎焼き」「サイト焼き」などなど様々な呼び方をされていますが、すべて同じ行事です。

簡単に説明すると、田んぼや神社の境内に竹や藁などで作ったやぐらを組んで、正月飾りや、書初めなどを焼くというもので、この炎や煙に乗って歳神様が天へ帰ると信じられていました。

なんだか、お盆の送り火に似たものがありますね^ ^

また、この火でお餅や団子を焼いて食べると一年間健康でいることが出来るとか、しめ飾りなどを燃やした灰を持ち帰り自宅の回りにまくと、その年は病気にかからない など、様々な言い伝えが残っています。

最後に・・・

今回取り上げた行事の他に、小正月の行事として定着しているものに「成木責め」「鳥追い」「モグラ打ち」「かまくら」「なまはげ」といったものがあります。

この中で「なまはげ」だけは、現在、大晦日の行事として定着しています。

いつからそうなったのか定かではありませんが、本来は小正月の行事として行われていました。

そうそう!

「なまはげ」の鬼は恐ろしい姿をしていますが、神様の使者として信じられているそうです。

これはまた、不思議な話だなぁ~と・・・^ ^

≪参考≫

小正月 / 日本の行事・暦

小正月の行事 / お話歳時記

小正月・左義長 / 日々是活き生き-暮らし歳時記-

コメント