お盆の時期には、亡くなった先祖をお迎えしおもてなしをするために、精霊棚(盆棚)を作り、お盆のお供物や、故人の好物などを供えます。

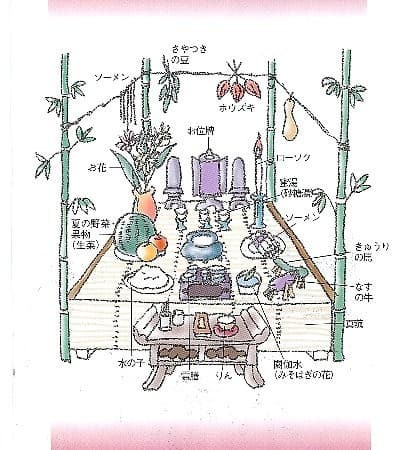

こちらが、精霊棚の一例です。

少し見難いと思いますが、小さな文字で供えてある物の名前が書かれているのが解るでしょうか。

お位牌はあって当然ですし、お花や果物は違和感なく受け入れられると思います。

でも、ほおずきやそうめんはどうでしょう?

よく見ると、水の子という、聞いたことも無いような物まで供えられています。

お盆飾りには、なぜこういったものが選ばれているのでしょうか?

それぞれのお飾りが持つ意味を、2回に分けて紐解きます。

今回は、その1回目です。

お盆飾り そうめん(うどん)の意味は?

そうめんを飾る意味には、諸説あります。

- 仏様が帰る時に、荷物(おみやげ)を背負う紐になる。

- 荷綱や手綱になる。

- 喜びを細く長くと、縁起をかついだものである。

- 七夕(針仕事の上達を願う祭り)にそうめん(糸に見立てられ供物とされていた)が備えられていた習慣が、お盆に引き継がれたもの。

例にあげたイラストでは、右側にあるお供えのそうめんの他に、左上にもそうめんが掛かっていますが、地域によってはうどんをかける場合もあります。

お盆飾り さやつきの豆の意味は?

豆と聞いて思い浮かぶのは、枝豆や南京豆かもしれませんが別物です。

お盆飾りに利用される「さやつきの豆」は、十六ササゲを指しています。

地域によっては、長ささぎと呼ばれているものです。

十六ササゲを供える意味には、2つの説があります。

1つは、お土産の包みを結わえるのがそうめんで、それを背負うのが十六ササゲという具合に、丈夫な綱にたとえられているという説。

もう1つは、キササゲという木の代用として使われたというものです。

「雷の木」とも呼ばれるキササゲの木は、天にも届いてしまいそうなほど、高く育ちます。

そのために、天国から帰ってくる霊にとって格好の「依り代」(神霊がよりつく対象物)となったと言われています。

キササゲの実は、十六ササゲとそっくりです!

こんなところも、キササゲの木の代用として、十六ササゲが用いられた1つの理由かもしれません。

お盆飾り ほおずきの意味は?

ほおずきの赤い実は、赤い灯火です。

亡くなった方の霊が帰ってくる時、その足元を照らす灯火や目印となる火として飾られます。

また、提灯に見立てて・・・とも、言われています。

お盆飾り 生花の意味は?

お花は「仏界の尊さを伝える」とされていて、亡くなった方だけでなく、生きている人の心も清めてくれると言われています。

盆花(ほんばな)ってなに?

精霊棚(盆棚)などお盆に飾るお花を、盆花とも呼びます。

盆花には、桔梗、女郎花、山百合、なでしこ、ミソハギなどが使われます。

昔は、山に入って、お花を摘んでいたのだそうです。

盆花は、秋の花が中心なので、手に入れにくい場合もあるかと思います。

そんな時は、亡くなった方が好きだった花など、きれいな生花を飾るといいでしょう。

お盆に里帰りができない時は、お花を贈ってはいかがでしょうか・・・。

≪参考≫

盆棚(精霊棚)を作る / 盆提灯(初盆・新盆)のQ&A 香華堂

仏壇の盆飾りについて、それぞれの意味を知りたい。(注連縄、鬼灯、色紙、笹竹、そうめん・うどん、ハス、水の子、こんぶ、こも・ござなど)/ レファレンス事例詳細(Detail of reference example) レファレンス協同データベース

ホオズキ / 別府街角ウォッチング

コメント